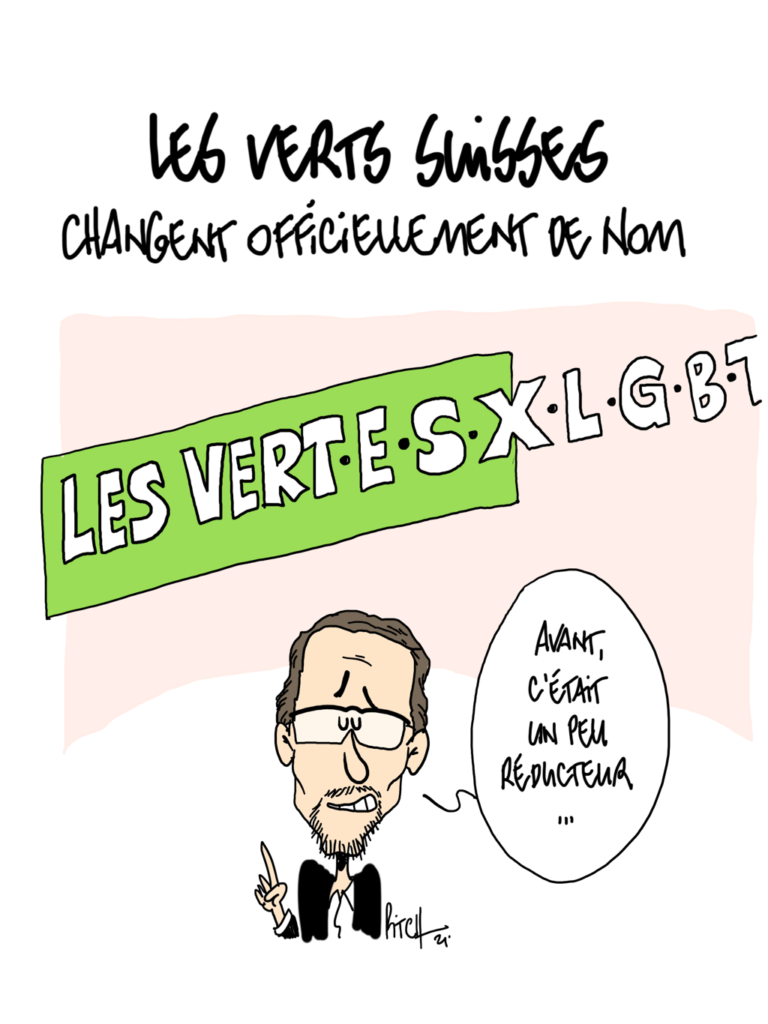

RTS, Le Courrier, HES-SO Valais… De plus en plus d’instances publiques ou privées s’attellent à une « écriture inclusive » ou « épicène » – quoi qu’on entende par là… Les Verts suisses deviennent carrément les « Vert·e·s ». Les courriers des lecteurs se déchaînent, pour, contre.

Une longue « pause Covid » m’a donné le loisir de creuser mes réflexions, d’aller aussi au bout que possible de ce que je crois utile ou toxique, fertile ou enfermant. J’en livre ici le résultat, provisoire sans doute, sans nulle prétention à une « Vérité » avec majuscule, en tout cas.

1. Déjà, il convient de reconnaître la légitimité des interrogations féministes sur la manière dont le français s’écrit. Dans la foulée des remises en question tous azimuts du patriarcat qui n’a fait que bien trop de dégâts depuis des siècles (ou plus ?), toute remise en question, en tout domaine, est certainement salutaire et respectable. Pas question donc de tenter de glisser cette difficile question de la « langue épicène » sous la moquette pour s’en débarrasser.

2. Mais pas question non plus de parler, à propos de la langue « classique », de « violence faite aux femmes », comme le disent certaines. Nombre de femmes s’en fichent, telles l’académicienne et les autrices des lettres de lectrices citées ci-dessous. D’autres s’en préoccupent. Bien : Violence contre certaines femmes, donc.

3. Mon premier constat : Tout ce qui vise à inclure finit par exclure ! « Bonsoir » s’adresse à chaque être humain. « Bonsoir à tous »… soi-disant aux seuls mâles, j’y reviendrai (cf. 4.). « Bonsoir à toutes et à tous »… ah chic, les femmes sont « incluses »… mais les personnes se considérant comme « trans- » ou « a-sexuées » s’estiment à leur tour discriminées… Mauvaise solution, donc, puisqu’elle introduit une violence contre des minorités sexuelles.

Dans le même registre, je constate qu’après les horribles « -e-s », « /e/s », « ·e·s », « ·es » et autres divagations graphiques qu’ont tentés de nombreux rédacteurs avec les meilleures intentions du monde, là encore certaines personnes se sont senties et déclarées exclues. Résultat : on ajoute encore un « x », visant une « inclusivité » qui se rêve intégrale… et ça donne un élégant « les participant·e·s·x ». Bravo pour la lisibilité !

4. Comme l’écrivait très justement Madame Marzia Fiastri (Genève) dans une lettre de lectrice au Courrier du 24.3.2021 : « Cette pratique prétendument inclusive, mais de fait exclusive (notamment pour les dyslexiques ou pour quiconque – homme, femme, enfant, étranger – voudrait lire l’article à haute voix) atteint le summum de l’illisibilité.»

Sans compter les écoles – pour nos enfants comme pour les migrants qui s’astreignent, avec tant de mal, à l’apprentissage de notre langue déjà si compliquée sans ces nouvelles circonlocutions : Quel enseignant aura le courage de proposer d’écrire ainsi ? Quel apprenant, celui de s’y atteler ? C’est une réelle violence qu’on imposerait, là : Violence contre les apprenants, les dyslexiques et dysorthographiques, les enseignants.

5. Autre possibilité souvent mise en avant : distinguer. « Les spectatrices et les spectateurs ». « Celles et ceux de vous qui… ». « Toutes et tous se souviendront que… ».

De tels doublons peuvent se justifier de temps en temps, par exemple pour donner un brin de solennité à des salutations. Mais tout le temps, partout ? Que c’est lourd, que c’est ennuyeux…

J’ai un métier à pratiquer : formateur d’adultes, et non maître de ballet. Alors, toutes ces contorsions, ces mots rajoutés qui ne font qu’allonger et embrumer le discours… Non, non et encore non !

Sans compter que, il faut le répéter : on trouvera toujours une minorité pour se sentir oubliée et exclue de telles formulations (cf. 2.)

6. Reste le pire – que certains groupuscules ont le culot d’encourager : remplacer tous les vocables qui posent problème par des termes réputés « neutres ». On ne parlera ainsi plus de « lecteurs », ni de « lectrices et lecteurs », ni de « lecteurs/trices/x », mais de « personnes s’adonnant à la lecture ». On oubliera les « sportifs » au profit des « adeptes du sport ». Et ainsi, en cent ans ou moins, on perdra quelques milliers de termes de notre beau glossaire, victimes de la hache frénétique de cette nouvelle Inquisition… Là, c’est la langue française qu’on assassine ! Violence contre la langue.

Non, me rétorquera-t-on : seules des personnes peuvent être victimes de violence, en aucun cas des abstractions. Juste. Mais par « langue », j’entends ici la communauté entière des personnes qui parlent le français, comme langue usuelle ou non.

7. Résumons mon impression : tout ça ne vaut rien. RIEN ! N’apporte que de tristes et prétentieuses boursouflures. Alors… quoi d’autre ?

Reprenons notre souffle, réfléchissons à notre langue – à toutes les langues, en fait –. La source vraie de la communication, c’est la langue orale. Partout dans le monde. L’écriture n’est qu’un moyen, jamais parfait, de tenter d’en faire trace et mémoire.

Bien sûr l’écrit est merveilleux. Je suis moi-même un immense lecteur. Mais quel que soit le talent des écrivains, des journalistes, il reste toujours une quantité de nuances de l’oral que l’écrit se trouve incapable de transcrire, pris qu’il est dans les mailles d’une « correction », même si des poètes, des Céline, des Ramuz tentent de s’en affranchir pour se rapprocher de ce qu’ils sentent de la force de cette oralité.

Si comme moi vous avez quelques racines ou branches dans le canton de Vaud (Suisse), pensez tout simplement à des nuances telles que : « j’ai eu ça su » ; « tu ça mettrais où ?» ; « ça me dit bien » ; « viens-t’en voir »… Aucune de ces expressions n’est correcte, et pourtant… Que de vie là derrière !

Ne serait-ce donc pas plus futé, plus fertile aussi, de chercher de modestes solutions aux problèmes de la « langue genrée », au coup par coup, à l’aide de cette langue orale que nous pratiquons tous sans effort ?

8. « Genre masculin », « genre féminin » nous disent les grammairiens. Certes. Le sol, la terre. Mais quel rapport entre cette distinction et une réalité, disons, biologique ?

Bien sûr, nous dira-t-on, « c’est symbolique ». Mais même ça… En français, que n’a-t-on disserté ou « poétisé » sur « la force DU soleil », fantasmé comme éminemment, intrinsèquement, organiquement masculin : lumière, force, vigueur, brûlure même… Tandis que « la douceur de LA lune », ah c’est autre chose… Ces tendres ombres, ces sous-éclairages, cette douceur…

Bien bien. Sauf qu’en allemand : « DIE Sonne », « DER Mond ». Et paf ! Je ne connais pas du tout assez cette langue pour en déduire les fantasmagories qui découlent de cette inversion des genres grammaticaux, mais je les tiens pour quasi-certaines : tout comme les nôtres… mais à l’envers !

Cet exemple à lui seul prouverait à quel point nos imaginaires sont déconnectés d’une quelconque réalité sociale, biologique, du « le » et du « la ».

9. J’en viens aux origines de notre langue, avec cette fois l’aide d’un autre auteur de lettre de lecteur au Courrier (10.3.2021), M. Daniel De Poli (France). Qui rappelle que le latin, tout de même le plus gros fournisseur de notre glossaire historique et actuel, connaissait trois genres : neutre, masculin, féminin. Sans d’ailleurs que le genre des mots soit alors plus « rationnel » qu’il ne l’est aujourd’hui en français…

Par malheur, au fil des siècles la forme « neutre » et la « masculine » se sont confondues en français (et sauf erreur dans les autres langues issues globalement du latin). Il en a résulté le genre grammatical couramment appelé « masculin », en réalité appelé genre non marqué par les vrais grammairiens.

Donnons cet exemple :

- Dire « les spectateurs », c’est penser aux hommes, aux femmes, et à toute personne humaine qui se perçoit encore « autrement ».

- Dire « les spectatrices », c’est penser uniquement aux femmes.

- Par contre, il n’existe aucun moyen autre qu’une périphrase (« les spectateurs de sexe masculin ») pour penser uniquement aux hommes.

Il faut insister : Ce qui manque en réalité à la langue française, c’est une forme uniquement masculine !

Un comble, non ? Pour combler ce fâcheux oubli, faudra-t-il entamer une nouvelle croisade, par exemple pour ajouter, je ne sais pas, un « h » quelque part à la fin des mots ?

« Les enseignant·e·x·h·s »… Génial, non ? On progresse, là…

10. Toujours sous ce chapitre de l’histoire de la langue, je reviens à M. De Poli, qui cite un entretien avec une membre de l’Académie française, Mme Dominique Bona :

« Nous sommes quatre académiciennes, et toutes les quatre, nous pensons que la liberté et l’égalité des femmes ne passent pas par le massacre de la langue française. Ce n’est pas en la compliquant, en la rendant pour le moins illisible, qu’on obtiendra un progrès de la condition féminine. La condition féminine n’a rien à voir avec tout ça, et je crois que c’est une mauvaise idée.» [1]

11. Ces propos font écho à ceux d’une troisième lettre de lectrice dénichée, elle encore, dans Le Courrier (23.3.21), sous la plume de Mme Elizabeth Dumont (Genève). Je la cite : « En plus d’être insupportable à lire, ce langage et l’écriture inclusive qui souvent l’accompagne me heurtent à chaque fois que je le rencontre, car je les considère comme une véritable insulte faite aux femmes. Cette attention à ne surtout pas les blesser par une virgule discriminante m’irrite, je la trouve infantilisante et presque méprisante. […] Je me considère comme féministe depuis toujours, mais je ne me reconnais absolument pas en des groupuscules comme ce fameux Collectif qui a si bien œuvré à la RTS… Vous êtes de ceux qui veulent transformer le langage pour transformer la pensée. De ceux qui veulent donc rééduquer ceux de vos lecteurs (et lectrices puisque j’en suis) qui en auraient besoin. Eh bien désolée, je ne souhaite pas être “éduquée”, je pense être une adulte tout à fait en mesure de réfléchir par elle-même et je refuse de me faire dicter ainsi ce que je dois penser.»

12. Pour ma petite part, au fil des expériences j’ai adopté avec un certain bonheur (quoique tout relatif) l’attitude suivante, dans mon métier de formateur d’adultes (ouf, le terme est « neutre » !) :

- Lorsque j’écris dans un descriptif de formation que « les participants auront l’occasion de travailler sur des situations issues de leur propre vécu », je désigne par ce terme (« les participants ») toutes les personnes susceptibles de s’inscrire à ce cours, sans faire le détail. Car à quoi bon le faire ?

- Lorsque je me trouve ensuite en présence d’un groupe réel de telles personnes, groupe qui dans mon secteur de travail comporte généralement 12 à 15 femmes pour 1, 2 hommes au maximum, là par contre je dis volontiers « je vous demande à chacune et chacun » (tout en sachant que j’ai une chance sur… cent ? de blesser une personne qui se vit comme « BTIQ+ »… Ma foi…). Il m’arrive aussi de proposer à l’homme ou aux hommes présents que nous parlions entièrement au féminin, histoire de ne pas « tirer la couverture à nous », si minoritaires dans le groupe. C’est toujours bien accepté.

13. [J’ajoute ce point le 10 avril. Il m’avait paru inutile car tissé d’évidences, mais de récents articles de presse et courriers des lecteurs m’ont convaincu du contraire.]

Quant à féminiser les noms de métiers : c’est une évidence ! D’ailleurs la plupart des métiers étaient déjà féminisés, de tout temps ou du moins depuis longtemps : une paysanne, une ouvrière, une boulangère, une institutrice, une infirmière, une éducatrice…

Alors, bien sûr qu’il convient d’ajouter : une professeure, une auteure (ou autrice), une maire, qui en Suisse devient une syndique (terme imposé à l’époque par la chère Yvette Jaggi, lorsqu’elle prit la tête de l’exécutif lausannois), une charpentière, une psychomotricienne, une géomaticienne… Ce n’est vraiment pas sorcier !

Et du même coup, de grâce, supprimons définitivement la ridicule coutume d’appeler Madame l’ambassadrice l’épouse de l’ambassadeur – sur foi de quoi on a longtemps tenté de nous faire croire qu’il convenait d’appeler Madame l’ambassadeur la femme qui aurait cette fonction ; étrange logique, en vertu de laquelle il conviendrait que le mari de ladite ambassadeur soit appelé Monsieur l’ambassadrice ! –. Idem de Madame la pasteure (soi-disant l’épouse du pasteur), Madame la pharmacienne, Madame la bâtonnière (de l’ordre des avocats), etc. Cet usage est décidément d’un autre âge ! Rendons ces noms aux dames qui les méritent, et à personne d’autre !

Résumons : Dans les paragraphes qui précèdent, j’ai pu parler de violence contre certaines femmes (§ 2) ; de violence contre des minorités sexuelles (§ 3) ; de violence contre les apprenants, les dyslexiques, les dysorthographiques, les enseignants (§ 4) ; de violence contre la langue, entendu comme communauté de locuteurs (§ 6).

Lesquelles de ces violences sont les plus graves ? les plus urgentes à traiter ? Comment arbitrer entre elles ? Voilà un bien gros chantier à creuser, me semble-t-il…

Comment conclure ? Je cherche depuis un bon moment les mots qui conviendraient. Rien ne vient. Et je finis par me dire que ce n’est pas plus mal ainsi : Je vous laisse, à vous qui avez lu ces lignes, avec amusement ou répulsion, oui : c’est à vous que je laisse le soin de poursuivre la réflexion, de la prolonger de vos propres sensibilités, de vos propres besoins, de vos propres aspirations.

Mais de grâce : que personne parmi nous n’oublie cet essentiel : quel que soit notre rapport au « sexe biologique » et au « sexe vécu », quelle que soit notre époustouflante diversité en ces matières, l’essentiel est ailleurs : Non pas en ce qui nous distingue et sépare, mais en notre commune humanité. Mot paraît-il féminin en français… et c’est fort bien ainsi !

Morges, le 03.04.2021 / Philippe Beck

[1] Source indiquée : https://www.franceculture.fr/societe/dominique-bona-de-l-academie-francaise-l-ecriture-inclusive-porte-atteinte-a-la-langue-elle-meme